010-83007838

邮箱:

83007838@163.com

姜黄素对高尿酸血症小鼠的降尿酸及肝肾保护作用研究

沈淇,杜先华*,裴超颖,陈勇儿,朱梦珍

(广州中医药大学,广州 510006)

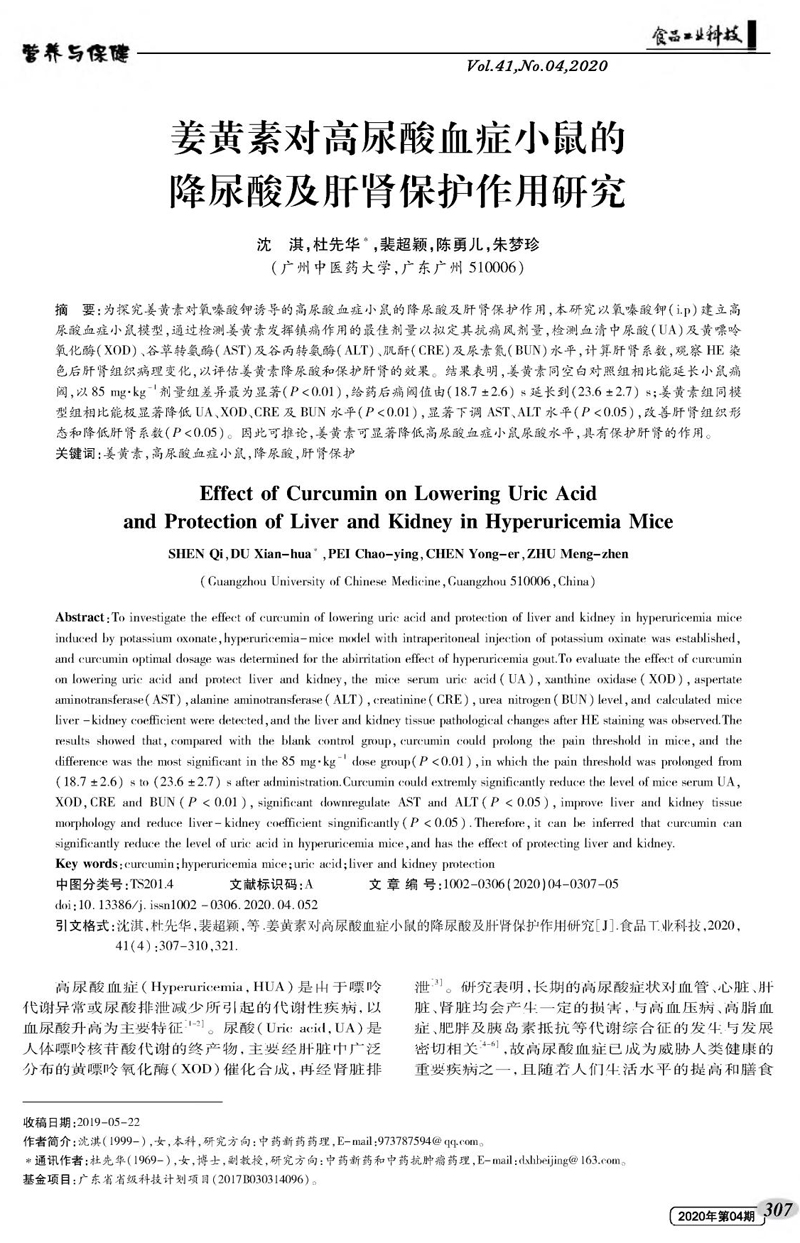

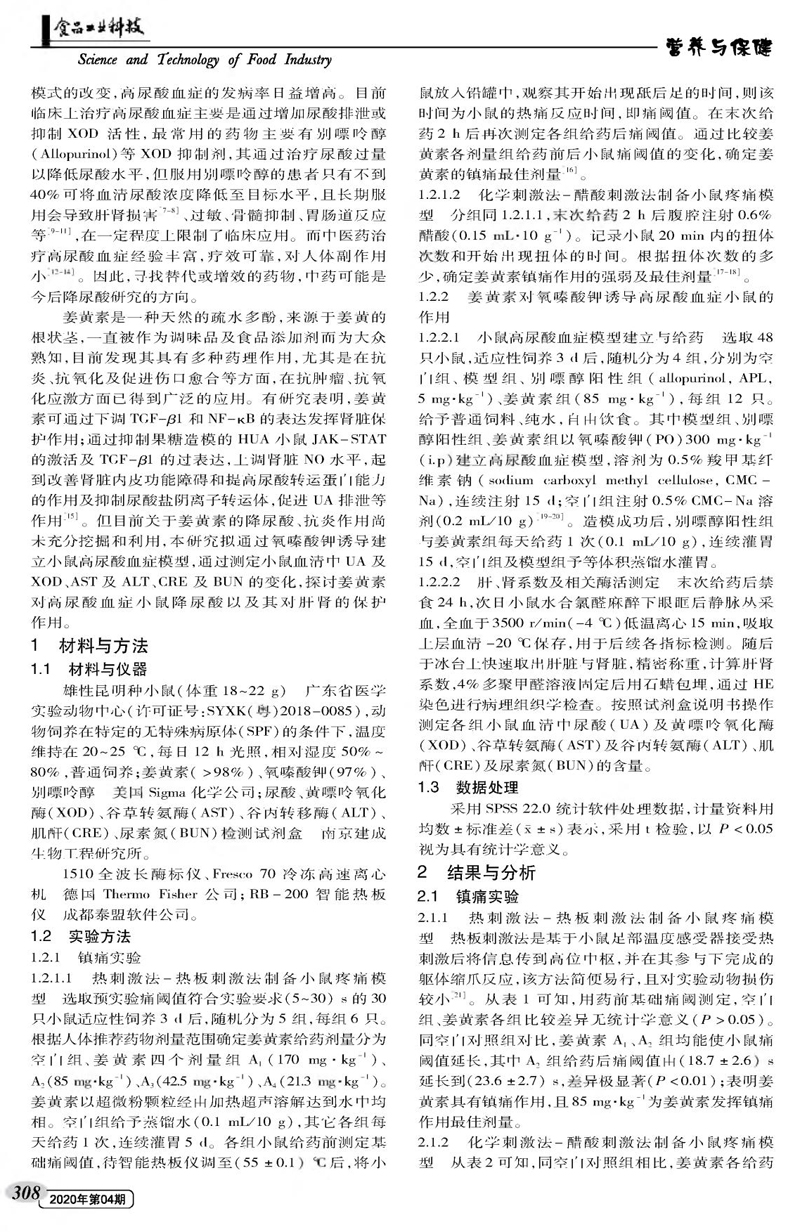

摘要:为探究姜黄素对氧嗪酸钾诱导的高尿酸血症小鼠的降尿酸及肝肾保护作用,本研究以氧嗪酸钾(i.p)建立高尿酸血症小鼠模型,通过检测姜黄素发挥镇痛作用的最佳剂量以拟定其抗痛风剂量,检测血清中尿酸(UA)及黄嘌呤氧化酶(XOD)、谷草转氨酶(AST)及谷丙转氨酶(ALT)、肌酐(CRE)及尿素氮(BUN)水平,计算肝肾系数,观察HE染色后肝肾组织病理变化,以评估姜黄素降尿酸和保护肝肾的效果。结果表明,姜黄素同空白对照组相比能延长小鼠痛阈,以85mg- kg-1剂量组差异最为显著(P<0.01),给药后痛阈值由(18.7 ±2.6) s延长到(23.6±2.7) s;姜黄素组同模型组相比能极显著降低UA、XOD、CRE及BUN水平(P<0.01),显著下调AST、ALT水平(P <0.05),4善肝肾组织形态和降低肝肾系数(P<0.05)。因此可推论,姜黄素可显著降低高尿酸血症小鼠尿酸水平,具有保护肝肾的作用。

-------------------------------------------------------------------------

高尿酸血症(Hyperuricemia , HUA)是出于RQ代谢异常或尿酸排泄减少所引起的代谢性疾病,以血尿酸升高为主要特征【1-2】。尿酸(Uric aciil, UA)是人体RQ核昔酸代谢的终产物,主要经肝脏中广泛分布的黄嘌呤氧化酶(XOD)催化合成,再经肾脏排泄【3】。研究表明,长期的高尿酸症状对血管、心脏、肝脏、肾脏均会产生一定的损害,与高血压病、高脂血症、肥胖及胰岛素抵抗等代谢综合征的发生与发展密切相关【4-6】,故高尿酸血症已成为威胁人类健康的重要疾病之一,且随着人们生活水平的提高和膳食模式的改变,高尿酸血症的发病率日益增高。目前临床上治疗高尿酸血症主要是通过增加尿酸排泄或抑制XOD活性,最常用的药物主要有别嘌呤醇(Allopurinol)等XOD抑制剂,其通过治疗尿酸过量以降低尿酸水平,但服用别嘌呤醇的患者只有不到40%可将血淸尿酸浓度降低至目标水平,且长期服用会导致肝肾损害【7-8】、过敏、骨髓抑制、胃肠道反应等【9-10】,在一定程度上限制了临床应用。而中医药治疗高尿酸血症经验丰富,疗效可靠,对人体副作用小【12-14】。因此,寻找替代或增效的药物,中药可能是今后降尿酸研究的方向。

姜黄素是一种天然的疏水多酚,来源于姜黄的根状茎,一直被作为调味品及食品添加剂而为大众熟知,目前发现其具有多种药理作用,尤其是在抗炎、抗氧化及促进伤口愈合等方面,在抗肿瘤、抗氧化应激方面已得到广泛的应用。有研究表明,姜黄素可通过下调TGF-β1和NF-kB的表达发挥肾脏保护作用;通过抑制果糖造模的HUA小鼠JAK-STAT的激活及TGF-β1的过表达,上调肾脏NO水平,起到改善肾脏内皮功能障碍和提高尿酸转运蛋白能力的作用及抑制尿酸盐阴离子转运体,促进UA排泄等作用【15】。但目前关于姜黄素的降尿酸、抗炎作用尚未充分挖掘和利用,本研究拟通过氧嗪酸钾诱导建立小鼠高尿酸血症模型,通过测定小鼠血淸中UA及XOD、AST及ALT、CRE及BUN的变化,探讨姜黄素对高尿酸血症小鼠降尿酸以及其对肝肾的保护作用。

---------------------------------------------------------------------------

3 结论:

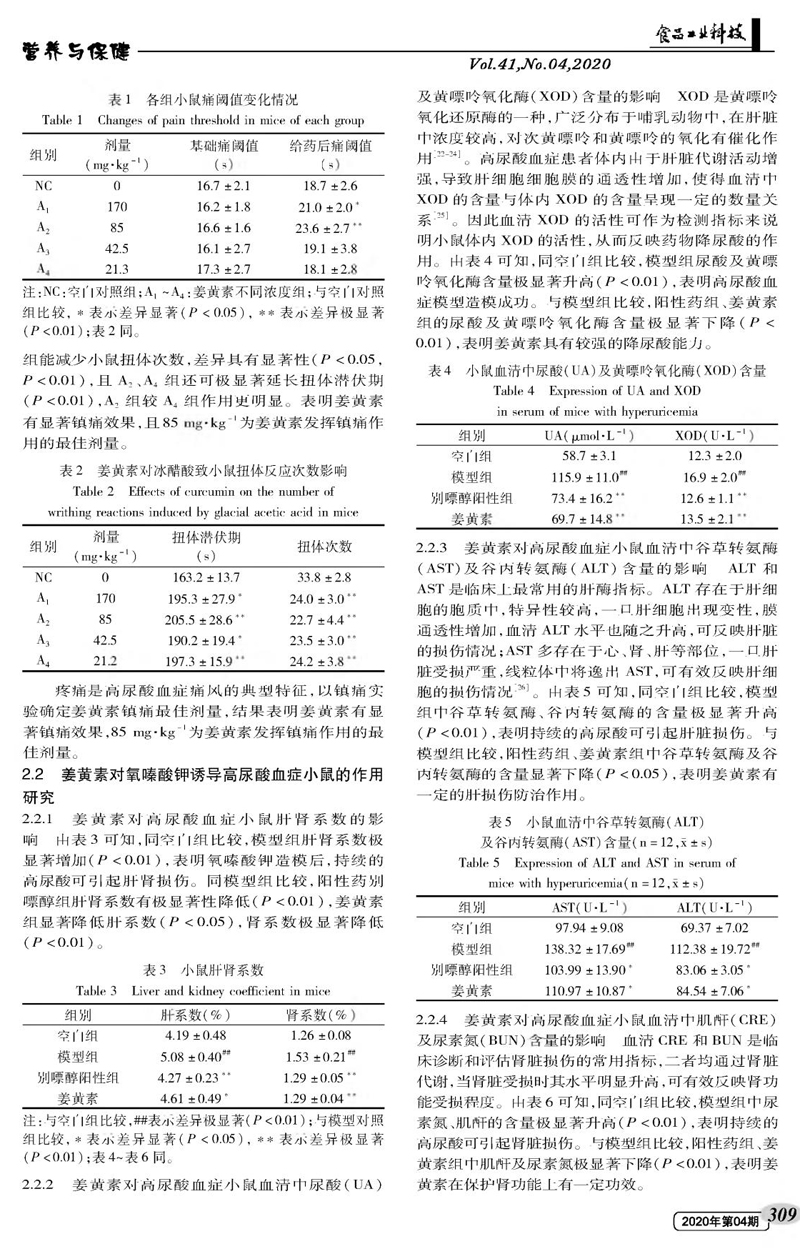

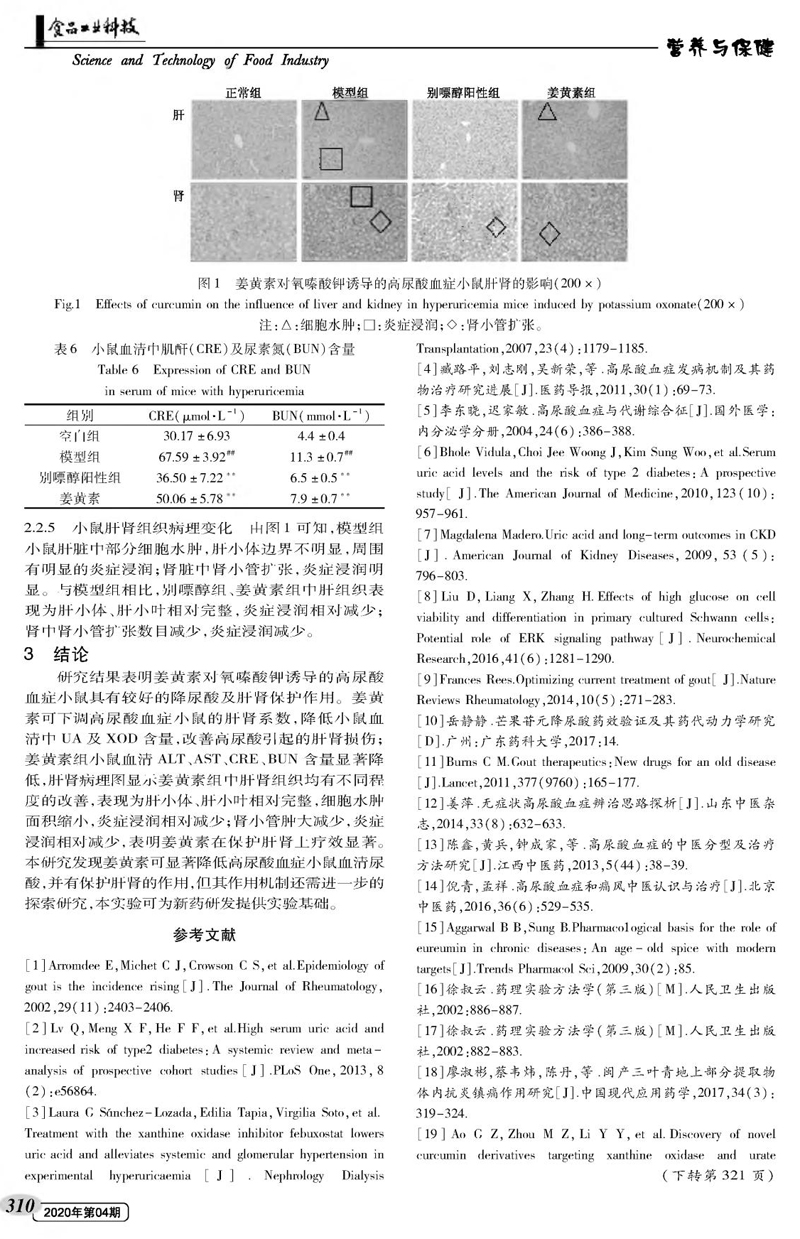

研究结果表明姜黄素对氧嗪酸钾诱导的高尿酸血症小鼠具有较好的降尿酸及肝肾保护作用。姜黄素可下调高尿酸血症小鼠的肝肾系数,降低小鼠血清中UA及XOD含量,改善高尿酸引起的肝肾损伤;姜黄素组小鼠血清ALT、AST、CRE、BUN含量显著降低,肝肾病理图显示姜黄素组中肝肾组织均有不同程度的改善,表现为肝小体、肝小叶相对完整,细胞水肿面积缩小,炎症浸润相对减少;肾小管肿大减少,炎症浸润相对减少,表明姜黄素在保护肝肾上疗效显著。本研究发现姜黄素可显著降低高尿酸血症小鼠血清尿酸,并有保护肝肾的作用,但其作用机制还需进一步的探索研究,本实验可为新药研发提供实验基础。

▲以上摘自:营养与保健 Vol.41,Xo.04,2020 《食品工业科技》